中小企業DX事例

2025年 製造業

経理DX推進で本当に必要な業務が見え、

大幅な負荷軽減と真の効率化を実現した

連携

支援機関

- IT

コンサルタント - 税理士

- 社会保険

労務士 - 金融機関

- OA商社

- ITメーカー

- その他

ご相談の背景

経理の負荷が年々大きくなる

上場子会社ゆえの業務と人手不足に頭を抱える

「このままでは業務が回らなくなる……」経理担当者の業務負荷が年々増えていく状況に、経理部長は危機感を募らせていました。お客さまは製造業を営む上場企業の子会社です。経理担当にはグループ通算制度や外形標準課税、原価計算などの専門知識が求められ、かつ、月次決算と四半期決算の報告書をタイトなスケジュールで親会社へ提出しなければなりません。新たな人員の採用を試みたものの難しく、また、現在の業務体制は担当の経理スキルに依存しているため、万が一問題が発生したときには自社だけでなく、親会社にも影響を与えてしまう状況にありました。「一体、どうすれば良いのだろうか……」部長は顧問税理士であるアクタス税理士法人へ相談したところ、「DXで抜本的な業務改善が必要です」という助言を受け、取り組むことに決めました。

問題点

DXへ向けた業務の洗い出しで

属人化と非効率という問題点が浮き彫りになった

DXを進めるためには経理業務の“真の問題点“を明らかにする必要があります。担当税理士は部長や担当の方々と業務を洗い出していきました。すると、各担当の業務が長年見直されておらず、そのため独自の方法で属人化していることが判明しました。たとえば月1,000枚にのぼる伝票処理。会計システムで自動化できるものが多数含まれていました。これは利用中のシステムにも問題があります。自動仕訳計上機能やエクセルへのデータ連携機能がなく、手入力にならざるを得なかったのです。さらに多岐にわたる管理資料の作成。よくよく見ると使用目的が不明瞭な資料が数多くありました。客観的に見れば不要と見られる業務が知らず知らずに山積していき、月次決算や四半期決算時にはタイトなスケジュールがさらに重くのしかかる。担当の負荷が著しかった原因が浮き彫りになりました。

目指したゴール

業務を可視化、標準化することで負荷を軽減する

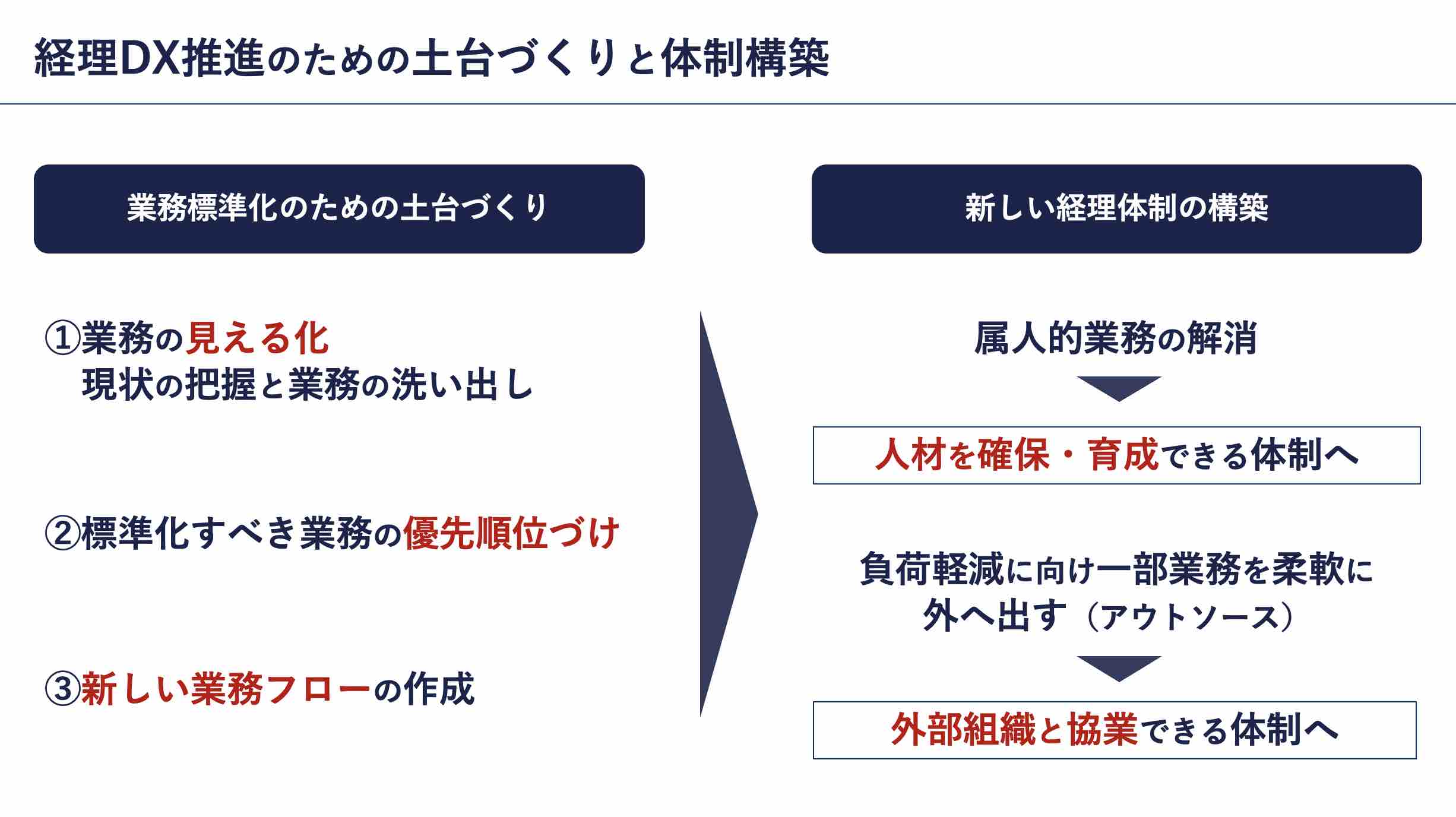

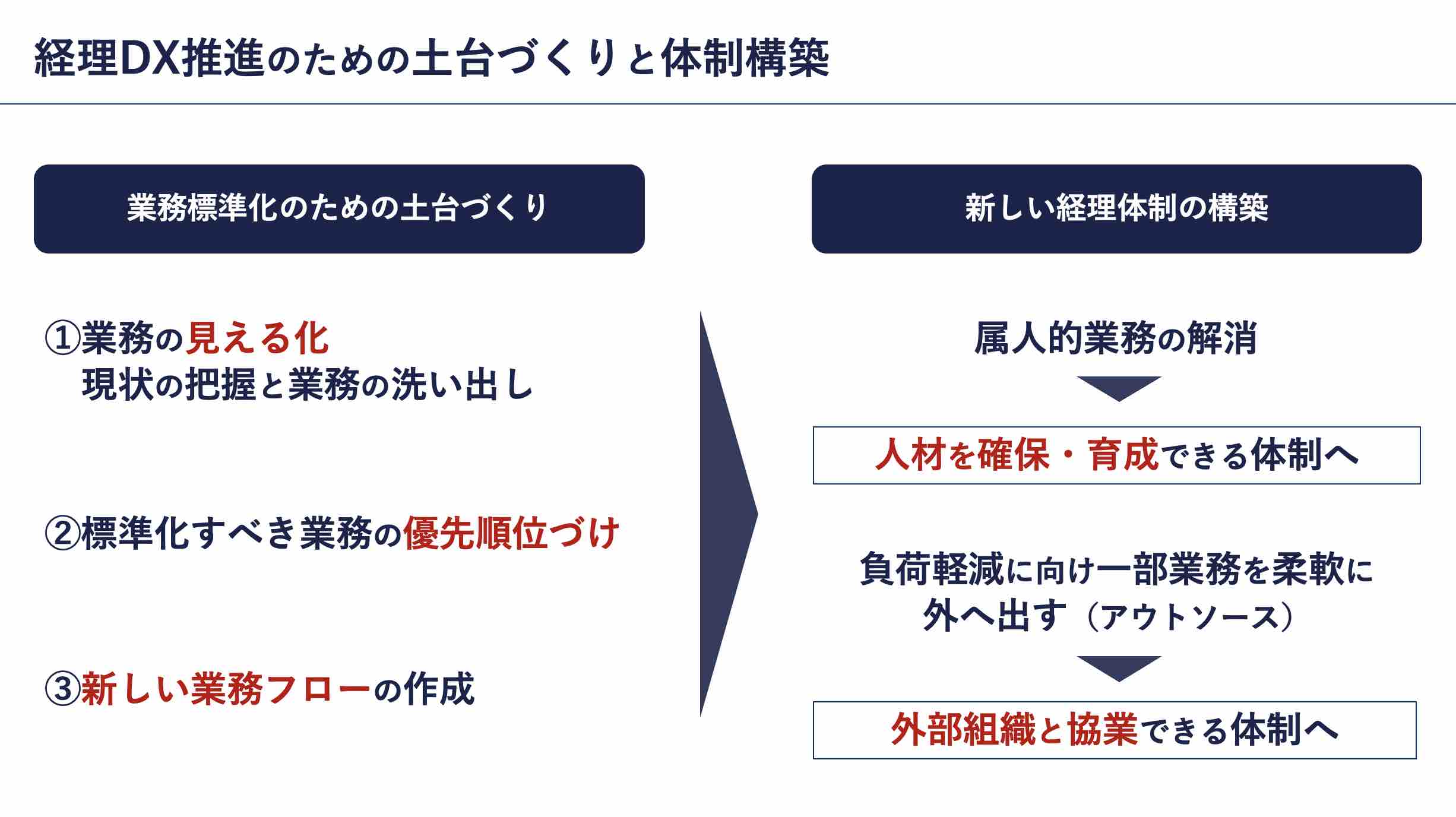

浮き彫りになった問題点をもとにDX推進の目標を次の2点としました。

ふたつの目標を達成するために、まずは洗い出した業務をひとつひとつ必要か不要かを整理整頓。その後、システムで代替できる業務を選別して、新しい業務フローを確立する方針を決定しました。

- 属人化の解消:担当者への業務依存をなくすこと

- 業務負荷の軽減:新たな経理システムによる効率化

ふたつの目標を達成するために、まずは洗い出した業務をひとつひとつ必要か不要かを整理整頓。その後、システムで代替できる業務を選別して、新しい業務フローを確立する方針を決定しました。

解決方法

社長、役員も巻き込み業務を選別していく

まずは現行業務の整理整頓、システム代替業務の選別をお客さまと担当税理士で取り組み、新しい会計システムのデータ自動取得機能や仕訳連携機能をいかに利用するかを検討していきました。こうした作業によって、これまでの入力や転記が大幅に削減できることがわかり、同時に、一部ですが会計システムへの入力が残ることも判明しました。その作業はアクタス税理士法人へアウトソーシングする方法を採用。これで業務負荷が大幅に削減できます。残るは多岐にわたる管理資料の作成です。この取捨選択は社長、役員をはじめ他部門のメンバーにも会議に参加してもらい、必要か不要かの議論を重ねていきました。

成果・効果

誰でも対応できる業務へ変化

月100時間程度の業務が減少

みんなで取り組んだ改善のプロセスによって、経理業務のすべてが可視化され、誰でも対応できる業務になりました。また、これまでの業務フローを大きく変えることなく、新しい会計システムによる自動化やデータ連携、アウトソーシングの活用、管理資料の絞り込みを行うことで、月100時間程度の業務が減少しました。DX推進の2つの目標は見事達成。これで新たな人員にスキルを求めることなく迎え入れ、育てることができます。部長は言います。「これほど不要な業務があるとは思わなかった。整理できてよかった」。他部門からは「数値の共有が早くなり利益予測が立てやすくなった」「業績資料がタイムリーに反映されてとても助かっている」という声が経理部に届いています。四半期決算はこれからになりますが、DX推進によってこれまでのような負荷はかからないことが見えています。

担当専門家より

荒木 透

アクタス税理士法人

シニアマネジャー税理士・中小企業診断士シニアマネジャー/税理士・中小企業診断士

経理業務のDX推進によって、業務の効率化だけでなく、属人化の解消や担当者の負担軽減を達成する事例となりました。この企業は経理業務の未来を見据えた形で、大きな一歩を踏み出しました。DX推進は一度導入すれば完了するものではなく、継続的な改善が不可欠です。経理業務の変化や企業の成長に合わせて業務フローを定期的に見直し、必要に応じてシステムのアップデートや運用体制の調整を行うことで、持続的な効率化を実現できます。